「子どもたちは光粒する」

Children of Photoid

ドゥン!ドゥン!ドゥン!ドゥン!ドゥン!ドゥン!ドゥン!ドゥン!

ドゥン!ドゥン!ドゥン!ドゥン!ドゥン!ドゥン!ドゥン!ドゥン!

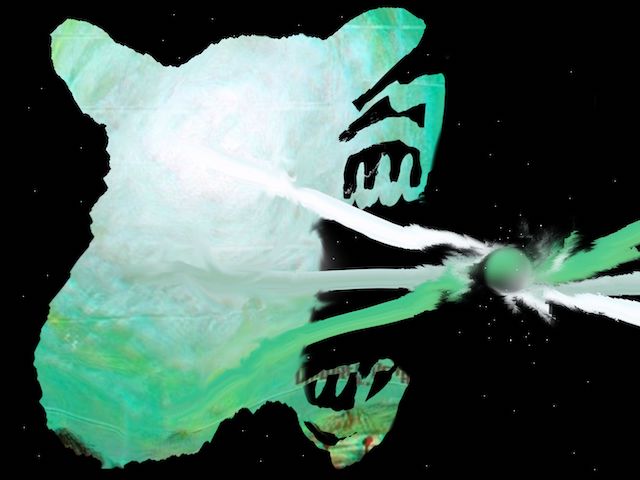

ダンスフロアが揺れる。ぐわんぐわん。ぐわんぐわん。プロジェクターが天井と空気に貼り付けるイメージ映像は、赤……から青に変わって赤……に戻った。レーザービーム。急げよ横断歩道。それから細長い光の針になって、僕の脳みその端っこを小さく焼いた。

濃い音の海のなかで、誰かが話しかけてきた。何を言ってるのかなんて、もちろんわからなかったし、そいつの顔は50倍速で早送りしてるみたいにキュルキュル切り替わった。どうやら、リズムに合わせて顔が切り替わるみたいだ。男から老婆に、馬からキジに、君から僕に。もともと誰だったのかはよくわからない。

ミラーボールの真下で、友達の女の子たちときゃあきゃあ言いながら、君は踊ってた。ほんとは声をかけたかったけど、僕は耳から流れ込む音を撫でるのに忙しかったんだ。

そのかわりに、目をつぶって君の肘の上に丸い地球がのっていることを考えてみた。かわいいアトラスのスカートの下で、見覚えのある巨大な昆虫が低い声で独り言をつぶやいている。樹液みたいな甘い匂いがとろりと垂れてきて、頭痛が痛む。

ドンド!ドンド!ドンド!ドンド!ドンド!ドンド!ドンド!ドンド!

ドンド!ドンド!ドンド!ドンド!ドンド!ドンド!ドンド!ドンド!

昆虫のツノの裏にある洞窟を進むと、そこには祭壇があった。祭壇の真ん中には大きな穴が空いていて、なかから淡い光の粒がふわふわ湧き上がっていた。エメラルドでろ過したホタルが、硬い背中に祈りをのせて運んでいるようだった。

破れた衣を着た人びとは、光の泉を囲む蛾だった。それでも、ほのかに光るホタルに包まれて、君は太古のリズムに合わせて真剣に踊っていた。君の肘の動きがあらゆる災厄を吸い込むから、人びとは君に絶対触れないように、でもできるだけ近づいて、君に呪詛を吐いた。

天井にぶつかった光の粒は、放物線の仕事を終えて、僕の体に染み込んでいった。それは熱くもあり、冷たくもあり、僕はそれがほしくなかった。めまいがカタカタと視界を折りたたんで、甘い樹液が僕の景色を上書きしていった。けれど、折りたたまれて上書きされていく君だけの踊りを、僕はずっと眺めていた。

ドゥン!ドゥン!ドゥン!ドゥン!ドゥン!ドゥン!ドゥン!ドゥン!

濃すぎる煙は水槽には収まらない。ターンテーブルが吐く呪詛が煙となって、フロアに充満していく。煙に反応したマジカルな光が壁を溶かし、重たい蜜を壁に何度も浴びせ、それで壁はゆらゆら波打っている。

膨らんだ拍子に、壁が網膜に触れて、色が眼球に流れ込んだ。色メガネ越しに見た壁には、赤と青の立体蛇がうじゃうじゃうごめいていて、壁の水面にうず潮をひねり出した。でも、色混じりの蛇たちは、きっと僕に噛みつきはしないだろう。むしろ「ここへ寝転んでおいで」と歓迎さえしてくれる。

色は僕を導いて、蛇のお腹に触れるようにと命令する。僕の色は、蛇の赤に反応してかき立てられ、青に反応して感情の交換をしたがった。僕はそれを許した。さわさわと蛇の鱗を撫でてあげると、そのしっとりした肌触りを懐かしいと思った。僕は蛇のために一緒に脱皮までしてあげた。すると、心はむき出しになり、そこに別の色が足されていった。僕は蛇の皮に包まれ、肌と内臓を交換した。歯の本数が合わなかったけど、「かかともつけてあげるから」といってなんとかまけてもらえた。服はいらないというから、脱いだ皮をきれいに畳んで、下のタンスにしまってあげた。そうして、すべての部位について蛇との交換を終えると、ようやく僕は生まれ変わった。

ドンド!ドンド!ドンド!ドンド!ドンド!ドンド!ドンド!ドンド!

光の粒は、天井を繰り返しのリズムで叩いたそばから、死んだ順に穴へと逆戻りしていく。そうして、リズムで掘削された天井には大きな亀裂が入ってしまい、あと数人の食事が終われば崩れてしまいそうだった。しかし、みんなは慌てることもなく、からっぽの鏡で何かを待っていた。

死んだホタルの体は冷たい雪となり、穴が広がるにつれてそれは冷却器のように洞窟を寂しくさせていった。指先に霜が降りてきても、吐く息がエメラルドに変わりつつあっても、誰もそこから動こうとさえしなかった。ただ、からっぽの鏡で何かを待っていた。

ドゥン!ドゥン!ドゥン!ドゥン!

ミラーボールの下で、君は真剣に踊り続けている。それが「どれほど美しいのか」を測るものさしは、いつもどこにもない。それを「美しい」と無理やり割り切ってみると、君のダンスがありふれたものにみえた。

ここはもうすぐ氷河期になる。嘘じゃない。繰り返し気絶するホタルのように、どんな生命もいなくなってしまうだろう。そもそも、これから氷漬けになるってのが間違いで、氷の下で眠ってた命が、化石のままで取り出されただけだったのかもしれない。肘の上のまるい地球で。

僕はその結論にサインするための羽ペンを取り出した。つまり、僕は君の手を握って出口にむかって走り出した。でも、それは「僕」じゃなかった。「影」でもなかった。「色」だった。

ただ、

ドンド!ドンド!

ドゥン!ドゥン!

ドンド!ドゥン!

ドンド!ドゥン!

ドンドゥ!ドンドゥ!ドンドゥ!ドンドゥ!

ドンドゥ?ドンドゥ?ドンドゥ?ドンドゥ?

ドンドゥ⁉ドンドゥ⁉ドンドゥ⁉ドンドゥ⁉

ドンドゥ?!ドンドゥ?!ドンドゥ?!ドンドゥ?!

ドンドゥ‼ドンドゥ‼ドンドゥ‼ドンドゥ‼ドンドゥ⁉ドンドゥ⁉ドンドゥ⁉ドンドゥ⁉

ドンドゥ??ドンドゥ??ドンドゥ??ドンドゥ??ドンドゥ⁉ドンドゥ?!ドンドゥ?!ドンドゥ?!

ドンドゥドンドゥドンドゥドンドゥドンドゥドンドゥドンドゥドンドゥドンドゥドンドゥドンドゥドンドゥドンドゥドンドゥドンドゥドンドゥドンドゥドンドゥドンドゥドンドゥドンドゥドンドゥドンドゥドンドゥドンドゥドンドゥドンドゥドンドゥ゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛

キュルキュル切り替わる音と色が、僕らを突き刺してしまおうとする。けど、追いつかれることはないと思うよ。だから僕らは、安心して出口にむかって走っていいんだ。出口なんてないけどね。

岩が蛇を押しつぶす音が大きくなって、フロアの壁に穴が吸い込まれていった。踊っていた連中は、さっきよりも強い口調で誰もいないミラーボールにむかって呪詛を吐いていた。 すると、死んだホタルの羽から新しい光が飛び散り、フロアにいる人間の体を貫き、世界と彼らを隔てる壁をバラバラに砕いていった。エメラルドの光炉の底からホタルの触角が伸びてきて、みんなを順番に穴に飲み込んでいった。穴の中で熟成されたみんなの「声」は一枚のガラスになり、今度は蛇がそれを丸呑みにしてしまう。

手を握っていたはずの僕も、気がつけば君の蛇に飲み込まれていた。互いが互いの蛇の胃袋で消化されて、誰のかわからない記憶の層に、砂漠の小雨みたいに吸い込まれていった。

ここでリズムはなくなる。つまり、ゆっくり読んでいい。

聞いたこともないような大きな音と見たこともないような強い光の中で、何万年という時間が流れていった。最後の5、6年で意識の輪郭が描かれ始めると、僕らはみんなで踊っていた。エメラルド色の汗を流しながら、リズムを口にくわえて、身体のなかにある誰も聞いたことのない光と音を吐き出しながら、僕らはみんな、みんなで、みんなから生まれ変わっていった。エメラルド色の汗を流しながら、リズムを口にくわえて。

肘を真っすぐに伸ばして、君は何かを言ってたけど、眩しすぎてよく聞き取れなかった。

著者 柚山はやて